死別離と再婚

ギリシア・ローマ神話と死別離

夫婦のどちらか一方が亡くなるにあたって、自分が亡くなった後で、決して結婚してくれるなと、願うことがギリシャ・ローマ神話には見受けられる。たとえば、王妃アルケスティスは、夫である王アドメートゥスの身代わりになって死ぬことを引き受けるが、夫に向かって、自分が死んだ後も結婚してくれるなとお願いしている(エウリーピデース『アルケースティース』372行)。また、プロクリスは、自分がまさに最後の息を引き取る直前に、夫ケファルスに向かって、新たな女性と結婚しないように、嘆願している(オウィディウス『変身物語』7巻852-856行)。一方、英雄テーセウスは、自分の妻パエドラが自殺しているのを知らされ、その遺骸が運び込まれると、亡骸の横に立ち嘆き悲しみながら、自分は決して二人の寝台に他の女は入れないといっている(エウリーピデース『ヒュポリュトス』859行)。

キリスト教と再婚

ところがキリスト教では、女性は性欲にかられて勝手気ままにふしだらな方へと傾きがちなので、夫と死別離した女性は、再婚するように勧めている。

「妻は夫が生きている間は夫に結ばれていますが、夫が死ねば、望む人と再婚してもかまいません。ただし、相手は主に結ばれている者に限ります」。

(「第一コリント書」7章39節 新共同訳)

このパウロの聖句は、中世ではアベラール(フランスの神学者 [1079―1142])が、貞節に触れた箇所で、次のように解釈している。

使徒は女性に再婚を認めたばかりではない。彼は女性の結婚の回数を制限せず、その夫が死ねば他の男性に嫁ぐことを許しているのである。女性がそれによって姦淫を避けることが出来さえすれば何度結婚することをも禁じていないのである。女は1度姦淫を犯すよりはしばしば結婚する方がまだましである。一人の男性に身をまかせた後には多-の男性を相手に関係を結ぶ恐れがあるからである。

(アベラール & エロイーズ. (1964). アベラールとエロイーズ: 愛と修道の手紙(改訳版). 畠中尚志 訳, 岩波文庫, 302ページ)

この神学者は、再婚を欲望抑圧のための社会的機制と考えているが、カトリック教会では、結婚の公的な目的は、子孫を生むこと (ad officium) にあり、社会的な目的としては、性欲の発散回路の秩序 (ad remedium)にあった。だから、現在からみればとても即物的とも響く指摘は、当時としては常識であった。

しかしカトリックの聖職者は、自分の弟子の一人と大恋愛をしたこのアベラールも含めて、すべて独身であった。これに対して、イングランドの国教会では、聖職者の妻帯が許されていた。それは、聖職者にも性欲発散の正当な回路が認められるべきで、この回路なしには貞節が破られてしまうと考えられていたからである。

キリスト教と結婚の目的

ではキリスト教の結婚には、現代では結婚成立と維持のための絶対必要条件と考えられている愛は、重要視されていなかったのだろうか。イングランド国教会の祈祷書(Book of Common Prayer 1559)の婚姻の項目には、結婚式において、牧師は「あなたはこの人を、病める時も、健やかなる時も、愛し、慰め、敬い、保持しますか」と新郎に尋ね、また新婦は、「あなたは、病める時も、健やかなる時も、この人に従い、仕え、またこの人を愛し、慰め、保持しますか」と尋ねられる。いずれも愛しているかどうかが問われている。

しかし実際はどうだったのだろうか。「妻をまるで品物であるかのように売るのが当世の流行である」とことわったうえで、結婚論を書いたアレクザンダー・ニコールズ が述べているように、結婚の目的がどこにあったと意識されたかといえば、「自分の性欲を満たすため」、「財産を手に入れるため」、「子孫をもうけるため」であったのだ。

Some undergo this curse instead of blessing, merely for lust, choosing their wives most unfitly, as adulteresses.……There are others that marry to join wealth to wealth, and those are said to marry by the fingers’ ends.……There are some that marry for continuance of posterity, and. those come nearest to the true intent, for the end of marriage, proles, i. e. ‘ issue;’

Alexander Niccholes, A discourse, of marriage and wiuing (London: 1615), rpt. in The Harleian miscellany (London: 1809) 258.

結婚の祝福ではなく呪いを授かるものがいるが、それは情欲にかられて、妻を、なんとふらちなことに、情婦として選ぶからである。……富を増やすべく結婚するものもいるが、それでは手練手管結婚をしたといわれてしまう。……子孫継続のために結婚するものいるが、それはモットも当を得た結婚の目的だといえる。目的は子孫 prolesにあるのだから。

情愛がないが世俗的安全が確保されているという意味での結婚が流通し、制度としては男の肉欲が満足できるような安全装置として機能し、不品行に走らないための予防手段と結婚はみなされていたのであった。

再婚の奨励

私たちの感覚では、夫婦というものは愛があるから夫婦であるのであって、愛がなければそれは夫婦という亡骸にしがみついているのにすぎなくなると思い込みがちである。しかし結婚という制度が公的にまた社会的にどういう目的があって定められているか、そのキリスト教の解釈史から考えると、死別離が起こったときに、二度と結婚しないというのは、公務をないがしろにし、社会的な秩序を脅かしかねない暴言と響いていしまうのだ。

ミルトンの場合には、最初の妻メアリー・パウエル (Mary Powell)が第三女を出産の際に死んでしまうが、その4年後に3人の子持ちのミルトンは、キャスリン・ウッドコック (Katherine Woodcock) と結婚する。この結婚はわずか15ヶ月しか続かなかったが、それは、メアリーの場合と同様に、産褥が原因で命が絶たれたからであった。そしてその5年後に、55歳のミルトンは、24歳の女性エリザベス・ミンシェル(Elizabeth Minshull) と結婚する。二人の間には子は生まれなかったが、ミルトンは財産をこの妻に譲った。3人の娘たちへの遺産は皆無に等しかった。

現代の再婚率

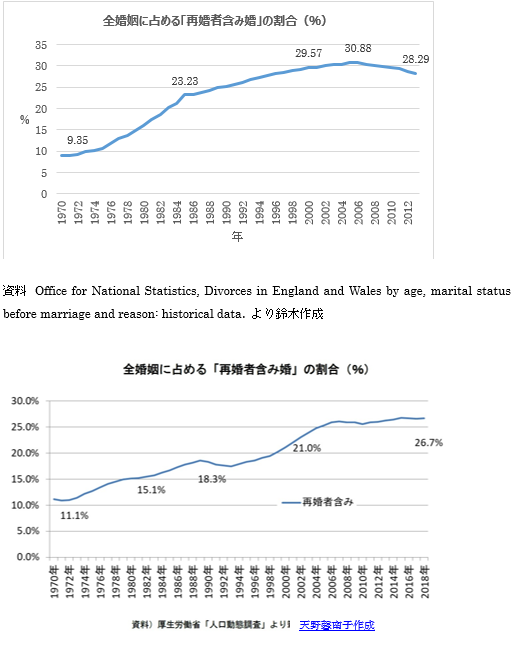

現代での再婚率はどの程度なのだろうか。21世紀の今、統計資料が比較的よく整っているので、推測ではなく数値としての再婚率を探ってみると、イギリスも日本も、2006年頃を頂点として現在では26%29%の範囲に収まっていることがわかる。(下記の表)これは結婚する4組に1カップルは再婚していることになる。これほど大きな数値になるのは、かつては姦通などの有責離婚のみが認められていたが、極度の性格不一致などの無責離婚が1960年代から認められるようになり、離婚がしやすくなったという背景がある。

ミルトンの時代には、有責離婚のみであったが、ミルトンの二人の妻が夭折していることが暗示するように、離婚しなくとも妻が先立つことがあったので、再婚の潜在的可能性がいつもあったといってよい。