◇愛のエンブレム◇ [序 2] アモルが送る、若き人々への手紙

僕が、強烈な熱でなにかに火をつけ、燃え上がらせると、

治まっていたものの中にも炎が運びこまれ、燃え続ける。

原初の力強い言葉は、被造物ひとつひとつに

「生めよ殖えよ」✒とまず望んだが、この言葉は

過去のものであっても、今だに力をもっている。

自然に従って生きているものは、僕に従い生きているのであって、

僕の法に頭を下げるからには、僕の臣下にならなくてはいけない。

僕に従ったからといって悪事を働くことにならない。

万物に命じる神も、僕と同じことを命じているのだから。

僕の力は留まるところを知らず、生けるものには見境なく、

子を産む欲望を気前よく与えている。

あらゆるものは、四大元素✒でできているようだが、実は

その本来の性質に従って僕と合意を結んでいる。

そう、理性にあふれた人間はいうまでもなく、

底深く住む魚も、空高く飛ぶ鳥も、

理性を欠いているものすら、

愛するというのがどういうことなのか、見つけだし、よく知っている。

火トカゲ✒は、大切な愛の欲求を捨ててはいない。

僕は、火のただなかの火トカゲとともに、愛を保つのだ。

太陽と月をご覧なさい。夫と妻に似て、

天を住まいにして互いに愛し合う生活を送っている。

この二人が一緒だからこそ、この地上にあるものは

その本性にしたがって生まれ、そこからの滋養があるからこそ生きていられる。

この二人が気前よく生み、増やし、食物を授けてくれるのだ。

おかげで、木や植物は生長することができる。

木には感覚というものがないが、生気はあって、

シュロ✒をみればわかるように、僕の命令を聴いている。

一本の河が、男女のように二つに別れることがあっても、

一緒になりたげに、お互いが同じ方向に向いて流れる。

原初に自然は欲望というものを考案し、うまくその道を定め、

男と女の二つに分けたのだ。

そこで別れている二人のどちらもが合体して一つになると、

至福が訪れ、それを本来の形で使うと、うっとりしてしまう。

自然本来のしっかりとした定めにより、誰であれ

理不尽なことをするのは決して許されないだろう。

自然が、秩序だたせたものでふさわしくないものはなく、

なにもかもよいのであって、きちんと秩序だっている。

ならば、男一人きりのままで、二を一にする妻と結ばれず

いまだに一人で生きていると、どんな人に見えるだろうか。

それは半人にすぎない。妻がおらずそのまま

死んでいくとすれば、そんな人を僕は重んじない。

喜びを奪われ、欲望なしに生きるものは、

悲しい思いを養っているのであって、孤独な人なのだ。

それは、ただ自分を心配するためだけに生まれた人、安逸を知らないままに、

楽しまずにいることが、なによりぴったりとしている人なのだ。

命と喜びとを奪われ、愛されずに落ちぶれて生きる人なのだ。

愛に動かされない人は、愛なく生きるのである。

愛の喜びに心躍らせ賛意を示す男が、

悲しみ、歎きをおおいに減らし、

心配があっても、ないかのように振舞える。

また子供のなかに、自分が新たに生まれかわった姿を見るし、

子供が成長するにつれて、子供にますます自分の姿をいくども見ることになる。

こんなふうに、愛は、やがては死すべき人間にかくも多くの恵みを与え、

人間を不死なる者にし、いつまでも生きられるようにする。

一人者の男を、僕は不幸者と呼ぼう。

もしも倒れることがあったら、いったい誰が助け起こすのか。

誰が悲しみを分かちあい、誰が悲嘆をともにするのか。

とかく重荷というものは、ひとりで支えるなら、それだけ重いのだ。

一本の紐だけではもたず、しっかりとめていられない場合でも、

二本の紐をよじり一本にすると、二倍のとめる力をもつ。

世界がよりどころとして成り立っている、

子供という実を結べなければ、子供が親に授けてくれる名誉もない。

さて女性の番ですが、なによりも優しい愛を、自分の心に受け入れないなら、

いったいだれがあなたを価値ある女だというでしょう。

人間にとって何が悲惨かといえば、支えやよりどころがないこと。

たえず愛に首をふったとて、そこになんの徳があるでしょう。

つむじを曲げても、その間に時の方がすばやくあなたを追い抜き、

バラのように赤く、ユリのように白く初々しいあなたを老いさせ、

梅のように美しい頬と、珊瑚のような唇を汚くする。

色はまったくあせ衰え、醜く青白くやつれる。

すばらしくセットされ編まれた、あなたのカールした美しい髪は、

白髪に変わるか、禿げになってしまう。

額一面に皺が広がるとき、

愛の喜びに恵まれず、慰みを欠いたままで、

ただ一人取り残される年月を、あなたは悔いることになる。

さらには、自らの手で自分を奪いさってしまえとも考える。

希望の綱となる夫も子供もおらず、

あなたの運命、若さ、喜びは、まったく失われてしまうのだ。

愛は、長くとどまる名誉をもたらしえたのに、いまでは

その過ぎ去ってしまったものを、再び取り戻すことができない。

そうなれば、あなたの美しさは過去のもの、なんの役にも立たなくなる。

つまりは、金をたえずためておく守銭奴が金にたいしてするのと同じ。

あるいは、見つからず誰の役にもたたない、

地面の奥深くに隠された素敵なダイヤモンドも同然。

男に愛されるために、あなたはこの世に生まれたのに、

あなたのもっとも大きなよき喜びを、なんと愚かにも馬鹿にする。

あなたをたいへん大切に思ってくれる人から、

いとおしく愛されることほど、喜ばしいことがありますか。

昼に夜に、あなたをとても親切にしてくれる人、

心の秘密をあなたに打ち明けてくれる人、

悲嘆と喜びとをあなたに告げてくれる人、

あなたとともに慰めをわかち、不安を背負う人、

そんな人の顔つきから、あなたは喜んで感情を読み取り、

そんな人の怒りを、あなたは好意と恵みに変える。

男はしばしば惨めな自分を見ることがあっても、

あなたという自分を見つけて、ふたたびうれしくなる。

もしもあなたが愚かにも、若さを愛のために使わぬのなら

まさに以上の通りに、天から恵まれる喜びの方が正しかったとわかるでしょう。

だから若いあなたは、本性に見合った道に生き、

自然が割りあてたものを喜んで捜し求めなさい。

こうした教えは、あなたの望みに、いつも寄り添うことでしょう。

自然を捜し求めぬ者には、幸運はそっぽをむきます。

僕があなたに与えるこの本を読み、考えてみてください。

ここであなたは、僕の力、僕の習慣、僕の業がわかるでしょう。

この作品をよいものだと評価する人は、苦痛に報いる

きわめつきの報酬がここにあるのを認めるでしょう。

ちょうど一年が4つの季節にわかれているように、

人間の年齢は4つで考えられている。

歳月の順にしたがって、それぞれならべると、

子供、若者、中年、老年となる。

この本は、子供の目に向くようには作られていないし、

名誉、美徳、富に頭を使ったり、

賢者と考えられたい老人向きではない。

お年寄のためのそういうことは、本書にはけっして出てこない。

愛が若者に、愛のやり方とその駆け引きをどのように行ない、

恋愛をするとき、愛はどんな手段をもっともよく用いるのか、

また愛の激情と苦痛、愛の苦さと甘さ、

愛の忠誠とまこと、すなわちこのうえなく高く評価される愛の美徳、

愛の力、愛の戦争と平和、そしてその他に考えられうること――

そういうものを、若者は個々の適切なケースとして目のあたりにすることでしょう。

〖注解〗

「生めよ殖えよ」:神が天地創造を終えたときに、被造物に向かってこの言葉を発した。「創世記」1章28節。

四大元素:人間を含めてこの宇宙の被造物はすべて、地・水・空気・火の四大元素から成っていると考えられていた。物質は原子や分子から成るとする科学説は19世紀に本格的に提唱され、20世紀初期に定説化するが、それ以前はこの四大元素説が一般に流布していた。

火トカゲ:[➽115番]サラマンデルと呼ばれるトカゲに似た姿の幻想獣。火の中に住んでも焼けず、また火を消し止める能力があるといわれていた。シュロ:[➽6番]愛と多産を象徴する樹。シュロの雌株は雄株を囲み、触れずにただ雄株を見るだけで受精するといわれている(プリーニウス『博物誌』13巻6章[➽115番])。

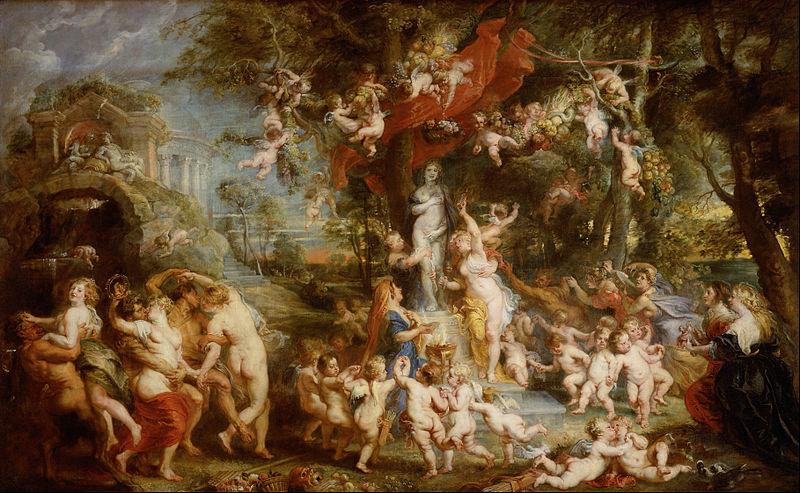

❁参考図❁

ルーベンス (Rubens)「ウェヌスの祝宴」 1636-37年

画面中央には、恥じらいの仕草をしたウェヌス女神像が祭られている。像の周囲には女性の従者たちがウェヌスに捧げ物をしている。さらにその周囲には無数のアモルたちが空中でも地面でも踊り、騒ぎ、戯れている。画面右下には2人の花嫁が、女神に自分の姿をかたどった人形の捧げ物をもっている。これはおそらく多産の願かけ。

ヤコブ・ファン・ロー (Jacob van Loo)「裸体姿の男女」1650年代

愛欲にとらわれた男女がベットの上で裸体のまま互いに愛撫している。神話に題材をとらず日常のままでの、こうした男女の赤裸々な姿は16-17世紀オランダ絵画ではまれである。

ハブリエル・メツー (Gabriël Metsu)「ヒンロペン家の肖像」 1675年頃

主人は、アムステルダムの名士ヤン・ヤコブスズーン・ヒンロペンと推定されている。織物商として成功をおさめ、市議会議員、市長を務める。妻は裕福な市長の娘で、2人は4人の子をもうけた。

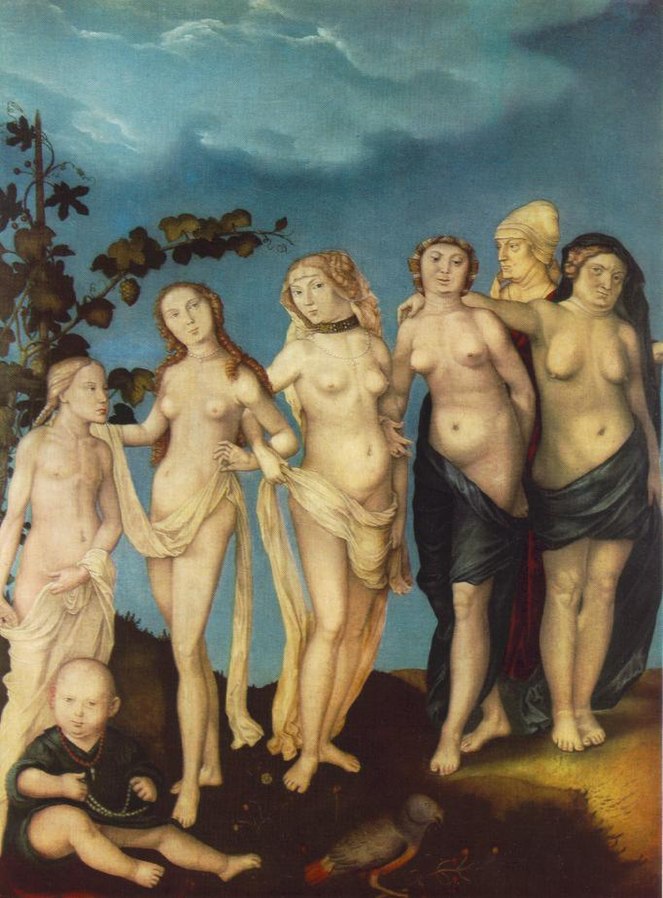

ハンス・ボルドゥング (Hans Baldung)「女性の7時代」1544年

女性が、子供から少女、娘、乙女、中年そして老年へと、体型も顔立ちも美から醜へと変化していく様子が描かれている。

ヤーコブ・オホテルフェルト (Jacob Ochtervelt)「セレナーデ」1670年頃

若者が恋人の目の前で恋歌をリュートで奏でながら歌っている。若者も女性もじっと互いに見つめ合っている。

ヴァランタン・ド・ブーローニュ(Valentin de Boulogne)「人間の4時代」1627-29年

画面中央手前に、鳥かごを持った子供がいる。画面左には、リュート(愛の象徴)をひく若者がいる。画面左には、頬杖をつき(憂鬱の象徴)、本を広げ、月桂冠をかぶった鎧姿の中年男性がいる。そして画面中央奥には、ワインを飲む老人がいる。